資産除去債務が合理的に見積もれないとは?

資産除去債務に関する会計基準(企業会計基準第18号)が平成22年4月1日以降開始事業年度から適用開始となっており、3月決算の会社は基本的に今回が適用後最初の本決算となります。

この資産除去債務ですが、あまり関係のないと思われる一般の会社でも、多くの会社は賃借しているオフィスの原状回復費が該当するためどうするため関係があります。

当初は、退去予定等がなければ退去時期が見積もれないため資産除去債務を計上しなくてよいという雰囲気だったところ、大手監査法人が方針転換し、基本的に見積もることができないものはないはずというスタンスに変化したことから資産除去債務の計上を急遽行うこととなった会社も多いようです。

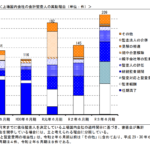

経営財務(2010年8月30日号)によれば、平成23年3月期第1四半期で、「合理的に見積もることができない」とした開示を行った会社のうち、113社が賃貸借関係に関するものであったそうです。

見積もることができないものは稀という考え方は、IFRSを念頭に置いたものと考えられます。すなわち、IAS第37号においては「極めて稀な例外を除き,企業は起こり得る結果をある程度絞り込むことができ、従って、引当金に使用するための十分に信頼性のある債務の見積りを行うことができる」というように定められており、将来的にIFRS導入を考えると見積もれない状況は稀とする必要があるということです。

そこで、なんらかの適当な理屈をつけて期間を設定し資産除去債務の計上を行った会社がある一方で、「資産除去債務は存在しない」という理屈で資産除去債務を計上していない処理を認めている監査法人もあるようです。

「資産除去債務は存在しない」というのは、特に移転予定もなく契約の更新等が可能な場合、対象資産の耐用年数が先に経過することとなり取替等がされる予定であることから、退去時には現在存在する対象資産は存在せず、よって「契約上の義務」は存在しないというような理屈によります。

ただし、この場合であっても退去が決まった時点で対象資産が存在していれば、資産除去債務の計上が必要となると考えられます。

個人的には、だったら最初から「見積もれない」でいいじゃないかという気もしますが、監査法人としても理屈は必要とのことでこのような見解によって原状回復費については資産除去債務の対象としないという処理を認めているようです。

そもそも過去の情報を記録するのが簿記だったことからすれば、本質的には過去から現在を見る学問であったはずですが、今の会計は将来から現在をとらえようとするものが増えすぎている気がするのは私だけでしょうか?

ただ、この理由はなんとなくわかります。過去から現在をみる物の見方、あるいは考え方はひどく退屈だからということではないかと思います。将来から現在を考える作業は経営者が行うべき作業で、本来会計が口出しすべき領域ではないのではないかというのが私の考えです。そこにあれこれ口出しされれば、上場を維持するメリットがないとして上場を廃止する会社が増えるのも納得です。

日々成長。